«Огромное счастье — возможность обсудить свои научные идеи с заинтересованными людьми»

Созданная в нижегородском кампусе Вышки Международная лаборатория динамических систем и приложений ведет глубокие теоретические изыскания и прикладные исследования, среди которых изучение океанических волн, пересоединений солнечной короны, вулканических явлений и устойчивости судов. Ее ученые, за последние 5 лет выигравшие более 20 значимых научных грантов, активно сотрудничают с российскими и зарубежными коллегами из Китая, Испании, США, Великобритании, Бразилии и других стран. О работе лаборатории новостная служба «Вышка.Главное» побеседовала с ее заведующей, профессором Ольгой Починкой.

— Когда была создана лаборатория?

— Начнем с 2014 года, когда коллеги с математического факультета московской Вышки предложили создать факультет в нижегородском кампусе и мы загорелись идеей. Мы вместе с пятью коллегами перешли из Нижегородского государственного университета в НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и в 2015 году открыли первый набор студентов-бакалавров на образовательную программу «Математика», всего восемь человек.

Ольга Починка

Затем набор стал расширяться, и я начала приглашать людей из ННГУ. Мы работали научными сотрудниками Лаборатории теории и практики поддержки принятия решений и одновременно преподавали студентам.

В 2017 году мы выделились в Лабораторию топологических методов динамики, а в 2019-м выиграли мегагрант Правительства, причем это был единственный мегагрант по фундаментальной математике, выигранный в Нижегородской области, за всю историю проектов. Наш ведущий ученый Дмитрий Тураев — тоже в прошлом нижегородец, ныне — профессор британского Imperial College, известнейший специалист в области динамических систем.

Лаборатория стала быстро расти, параллельно с увеличением научной работы мы расширяли и образовательные направления: создали аспирантуру, магистратуру, а в этом году открываем новую программу бакалавриата по прикладной математике.

— Расскажите о приоритетных направлениях работы лаборатории.

— Изначально наша лаборатория создавалась прежде всего как центр по фундаментальным научным исследованиям. Математика — самодостаточная наука, и всегда есть люди, которым интересно познавать ее собственные законы. Не менее важная деятельность состоит в том, чтобы объяснить, как эти законы работают в практической плоскости. За последнее время коллектив лаборатории заметно пополнился исследователями, активно занимающимися прикладными разработками.

— Какие прикладные направления вы бы выделили?

— У нас есть задачи, пришедшие из физики. Например, мы изучали эффекты пересоединения в солнечной короне. С точки зрения глубокой математической теории мы объяснили механизм возникновения вспышек на Солнце. Если представлять поверхность Солнца двухмерной сферой, то магнитные заряды на поверхности создают купола, которые меняют свое расположение в зависимости от конфигурации зарядов. При столкновении куполов появляются так называемые сепараторы, визуально проявляющиеся в возникновении вспышки на Солнце. Механизмы пересоединения куполов удалось объяснить с помощью широко известной в теории динамических систем бифуркацией рождения гетероклинической кривой.

Также нам удалось объяснить алгоритм распознавания образов существованием энергетической функции у динамической системы. Вообще, задачи, связанные с построением таких функций, очень важны. Все динамические системы по большому счету диссипативны, то есть теряют энергию с течением времени. Нам удалось установить взаимосвязь функции энергии с динамикой системы. То есть ученый, даже не зная систему, может измерить показатели ее функции энергии и многое сказать о динамике системы.

Это только те приложения, с которыми я работала лично. Но в лаборатории много сотрудников, разрабатывающих другие прикладные направления.

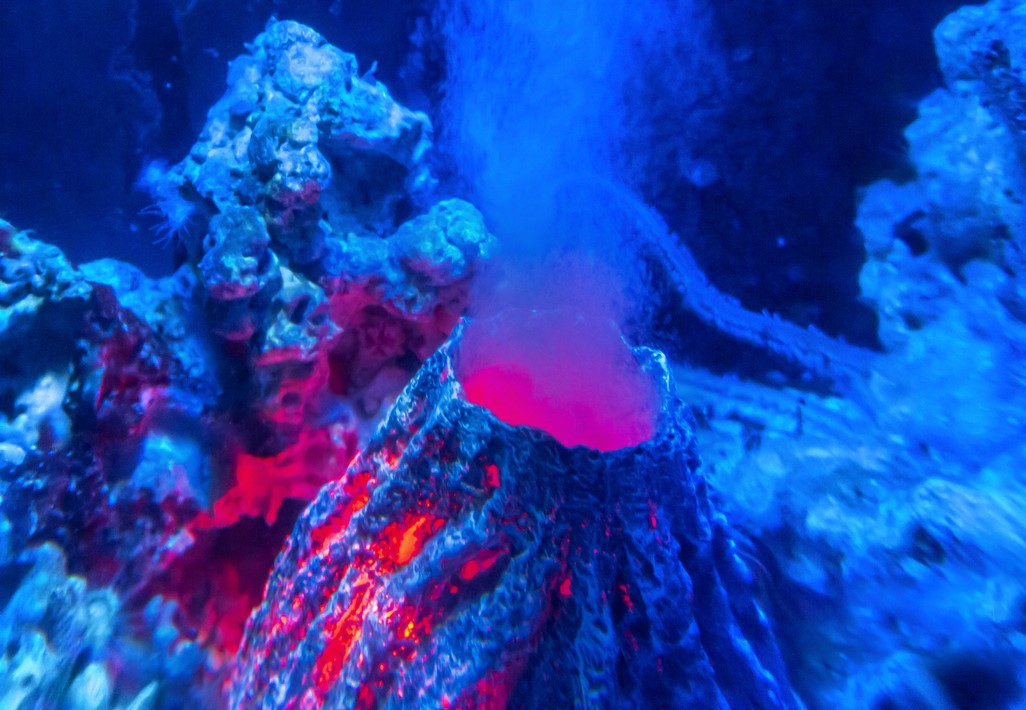

Ефим Пелиновский со своей ученицей Екатериной Диденкуловой провели теоретический анализ внутренних волн, возникающих в океане при взрывном извержении подводного вулкана. Они рассчитали характеристики волнового поля для разных соотношений между радиусом очага взрыва и глубиной бассейна. И показали, что поле внутренних волн имеет вид частотно-модулированных групп, из которых головная группа имеет максимальную амплитуду. Волна максимальной высоты в этом цуге приходит значительно позднее, чем слабая головная волна, что дает возможность подготовиться к подходу опасных волн.

Иоанн Мельников изучает динамику волн как в линейных, так и в нелинейных слабодисперсионных моделях. В работе с уравнениями мелкой воды стоит интересный вопрос о поиске безотражательных профилей дна, благодаря которым волна может беспрепятственно распространяться на большие расстояния (с сохранением энергии), что важно для приложений. Совместно с Ефимом Пелиновским им было получено счетное семейство ограниченных профилей дна и континуальное семейство в виде подводных горок. Исследования слабонелинейных и слабодисперсионных моделей (описываемых уравнениями типа Кортевега — де Фриза) также направлены на поиск и изучение волн, которые распространяются с постоянной скоростью и неизменной формой (в частности, солитонные решения). Так была получена классификация форм солитонных решений в обобщенном уравнении Кортевега — де Фриза, а сейчас стоит вопрос, как может поменяться эта классификация при другом учете нелинейности и дисперсии.

Федор Пеплин занимается вопросами вычислительной гидродинамики, динамики движения и устойчивости скоростных судов. Получены новые критерии устойчивости судов на воздушной подушке. Построена модель динамики судна на воздушной подушке с гибкими скегами, позволяющая проектировать амфибийную технику для эксплуатации в труднодоступных регионах. Исследованы вопросы, связанные с демпфированием различных типов скоростных судов. В настоящий момент ведется работа по получению новых, уточненных критериев устойчивости перспективных амфибийных транспортных средств, учитывающих конструктивные особенности и условия эксплуатации аппаратов. Также разрабатываются методы моделирования динамики гибких пневматических конструкций в потоке жидкости.

— Внутри лаборатории есть несколько научных групп, ведущих исследования разной направленности. Как удалось их объединить?

— Образующим направлением являются динамические системы, но под определение «динамические системы» подпадают почти все явления в мире. Так, Наталия Станкевич использует их для исследований в биологии и медицине, а Алексей Казаков занимается численным счетом для конкретных систем дифференциальных уравнений, описывающих такие явления, как турбулентность, кельтский камень, волчок Чаплыгина и др.

Под зонтиком динамических систем в лаборатории прекрасно себя чувствуют и специалисты в таких фундаментальных математических направлениях, как алгебра, геометрия, топология, теория функций и др., которые напрямую не относятся к динамическим системам. Есть очень сильная группа физиков, занимающихся механикой жидкостей. Зачастую такой научный симбиоз приносит неожиданные результаты на стыке областей исследования.

— Как вы привлекаете столь разносторонних специалистов?

— Как правило, молодой или состоявшийся ученый появляется в лаборатории как участник какого-то выигранного гранта или проекта. Руководство лаборатории делает все возможное, чтобы создать комфортные условия для работы сотрудников, приветствуя их любую созидательную инициативу. Люди это ценят и в большинстве случаев остаются в коллективе и после окончания проекта, некоторые даже переезжают в Нижний Новгород на постоянное место проживания.

Другим источником перспективных исследователей является образовательная деятельность. Поскольку лаборатория обслуживает несколько образовательных программ, линейка которых с каждым годом все расширяется, то естественным образом увеличивается профессорско-преподавательский состав. Благодаря наличию научного подразделения преподаватели имеют меньшую нагрузку, чем на предыдущих местах работы. Высвободившееся время вновь прибывшие сотрудники с удовольствием посвящают научным исследованиям.

Основным источником притока кадров, конечно же, являются студенты нашей программы «Фундаментальная и прикладная математика».

Мы стараемся не просто привлечь студентов к научным исследованиям, но и вовремя отследить зародившийся у них ответный интерес. Предлагаем поработать стажером, некоторые приходят на 1-м курсе бакалавриата. Вовлекаем их в активную научную жизнь, гранты, школы, конференции. Подавляющее большинство остается в лаборатории, и это огромная движущая сила

Мы сейчас достигли численности 60 сотрудников, почти как небольшой научно-исследовательский институт.

— Насколько важным в науке вы считаете наставничество, личный пример?

— Чрезвычайно важным. Конкретно для нашего коллектива удалось обеспечить преемственность поколений. У нас в лаборатории есть сотрудники, которым за 75–80 лет, очень опытные ученые, часть которых учились еще у академика Александра Андронова, его ближайших соратников и учеников. Ученых среднего возраста (таких, как я) не так много, но мы успели показать молодежи ученых с высокой академической культурой, таких как мой научный руководитель Вячеслав Гринес и его коллеги по школе нелинейных колебаний.

Напомню, научную школу нелинейных колебаний создали в Горьком (ныне Нижний Новгород) молодые ученые, переехавшие в закрытый тогда город, во главе с будущим академиком Александром Андроновым. Физик по специальности, он стремился описать математические модели физических процессов и явлений, переложить их на математический язык. Он создал радиофизический факультет в Горьковском университете, затем был организован Институт прикладной математики и кибернетики, сформирована научная школа, известная в мире как школа по динамическим системам.

— Как вам удается находить ресурсы на исследования?

— Мы постоянно подаем заявки на гранты и программы развития — и для маститых исследователей, и молодежные, и внешние, и внутривышкинские. За последние 5 лет мы выиграли 21 грант — это много для относительно небольшого коллектива. Спасибо молодым и опытным коллегам, которые выполняют очень трудоемкую процедуру подачи заявки. Вообще, основное правило амбициозного коллектива — никогда не останавливаться на достигнутом. Даже если кажется, что на сегодня у тебя уже есть все, чего хотелось, надо постоянно ставить себе новые цели.

— Как сформировался и работает проект международного академического сотрудничества?

— Проект с шанхайским Университетом Тунцзы — это совместный российско-китайский грант, он начался в 2024 году и рассчитан на три года. Проект преимущественно предполагает фундаментальные исследования по качественной теории динамических систем. С китайским соруководителем проекта Бином Ю мы познакомились еще в 2010 году во Франции, где вместе работали с динамистом мирового уровня Христианом Бонатти. На сегодняшний день мы уже написали несколько совместных статей.

Международное научное сотрудничество, обмен идеями — это всегда здорово. Наши молодые сотрудники ездили в Китай, и всем очень понравилась атмосфера в университете-партнере. Это огромное счастье — иметь возможность обсудить свои научные идеи с заинтересованными людьми.

— Работают ли лаборатория и ее сотрудники вне университета, реализуя просветительскую функцию Вышки?

— Ежегодная международная конференция «Топологические методы в динамике» вот уже 9 лет собирает научных единомышленников со всего мира в стенах нижегородской Вышки.

В этом году мы проводим еще одну научную конференцию, приуроченную к 30-летию Нижегородского математического общества, президентом которого я сейчас являюсь.

Уже 6 лет мы каждый март проводим школу для студентов «Математическая весна», приглашаем разных лекторов и докладчиков, и, судя по отзывам студентов, это очень интересный формат для них.

Второй год подряд мы организуем студенческую школу в математическом центре «Сириус» совместно с коллегами из МГУ и МФТИ.

Хорошим начинанием стало проведение Всероссийского смотра дипломных работ студентов, который в этом году уже будет проходить в пятый раз.

В июне — июле мы проводим тематическую смену для школьников «Интеллектуал». Ребята погружаются в математику, в том числе прикладную, информатику, искусственный интеллект. Она проводится уже в десятый раз, последние годы — в лагере «Салют» Нижегородской области.

В течение всего учебного года у нас работает «Математическая академия», где школьники получают первый опыт работы с научными исследованиями. Наши ученые щедро делятся с юными дарованиями интересными задачами, под их руководством учащиеся ежегодно становятся победителями конкурса исследовательских работ «Научное общество учащихся».

Подчеркну еще раз, что все это было бы невозможно без нашей молодежи с ее энергией и энтузиазмом. Здорово, что она у нас есть и ее становится все больше и больше.

Вам также может быть интересно:

Исследователи НИУ ВШЭ экспериментально показали благотворное влияние парков на горожан

Ученые НИУ ВШЭ изучили, как парки влияют на когнитивные и эмоциональные ресурсы горожан. Они сравнили электрическую активность мозга у 30 человек при просмотре видеозаписей с прогулками по паркам и по оживленным улицам. Оказалось, что деревья и зелень одинаково влияют на всех людей, помогая мозгу успокоиться и расслабиться. При этом прогулки по городским улицам рассеивают внимание. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

В НИУ ВШЭ создали инструмент для оценки сложности текстов на малоресурсных языках

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали инструмент, позволяющий определить сложность текстов на малоресурсных языках. В первой версии поддерживаются несколько малых языков России: адыгейский, башкирский, бурятский, татарский, осетинский и удмуртский. Это первая подобная разработка, адаптированная специально для этих языков и учитывающая их морфологические и лексические особенности.

Ученые обнаружили один из самых долгих случаев ковида

Международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки. Генетический анализ позволил выявить множественные мутации и установить, что вирус эволюционировал в организме на протяжении 2 лет. Это подтверждает теорию о том, что вирус способен годами оставаться в организме отдельных людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

«У нас возникают эффекты перелива идей от фундаментальных проектов к прикладным и — обратные»

Созданная 11 лет назад Международная лаборатория экономики нематериальных активов (МЛЭНА) дала старт созданию институционализированных научных подразделений в пермском кампусе Вышки. Компетенции сотрудников лаборатории по обработке и анализу данных позволили им сочетать фундаментальные исследования и прикладные проекты, в том числе по разработке моделей рисков и кибербезопасности для Сбера. О деятельности МЛЭНА «Вышке.Главное» рассказали заведующий лабораторией профессор Петр Паршаков и старший научный сотрудник профессор Мария Молодчик.

Ученые ВШЭ показали, как с помощью МЭГ точнее картировать речь в мозге

Ученые из Центра языка и мозга ВШЭ показали, как точнее определять границы речевых зон в мозге. Для этого они использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ) вместе с заданием на завершение предложений, которое активирует речевые области и показывает их работу в реальном времени. Такой подход поможет врачам лучше планировать операции и повысит точность диагностики в тех случаях, когда фМРТ не является оптимальным методом. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Neuroscience.

Когда вирус наступает на мину: найден древний механизм самоуничтожения зараженных клеток

Когда вирус попадает в клетку, он вмешивается в ее работу. Ранее считалось, что защитная реакция клетки на вирус запускает процесс ее самоуничтожения. Но исследование с участием биоинформатиков НИУ ВШЭ показало, что причина другая: клетка реагирует не на вирус, а на собственные транскрипты, которые становятся аномально длинными. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ошибки, которые всё объясняют: ученые обсудили будущее психолингвистики

Мировая лингвистика сегодня переживает «многоязычную революцию»: эпоха англоязычного доминирования в когнитивных науках подходит к концу, все чаще исследователи изучают многообразие языков мира. Более того, мультилингвизм из экзотики становится нормой, что кардинально меняет представления о когнитивных возможностях человека. В Вышке обсудили будущее развитие экспериментальной лингвистики.

«Наша задача — распространять и популяризировать родные языки»

Действующий в Дагестанском государственном университете (ДГУ) Центр изучения родных языков активно продвигает исследование многочисленных языков народов Дагестана. В республике 14 государственных языков, у многих из них есть диалекты и разновидности. Дагестанские ученые намерены использовать корпусные методы исследования языков, применяемые в Вышке, и планируют сотрудничать с Международной лабораторией языковой конвергенции НИУ ВШЭ. О работе центра «Вышка.Главное» побеседовала с его директором, профессором Мариной Гасановой, которая находится в НИУ ВШЭ на стажировке.

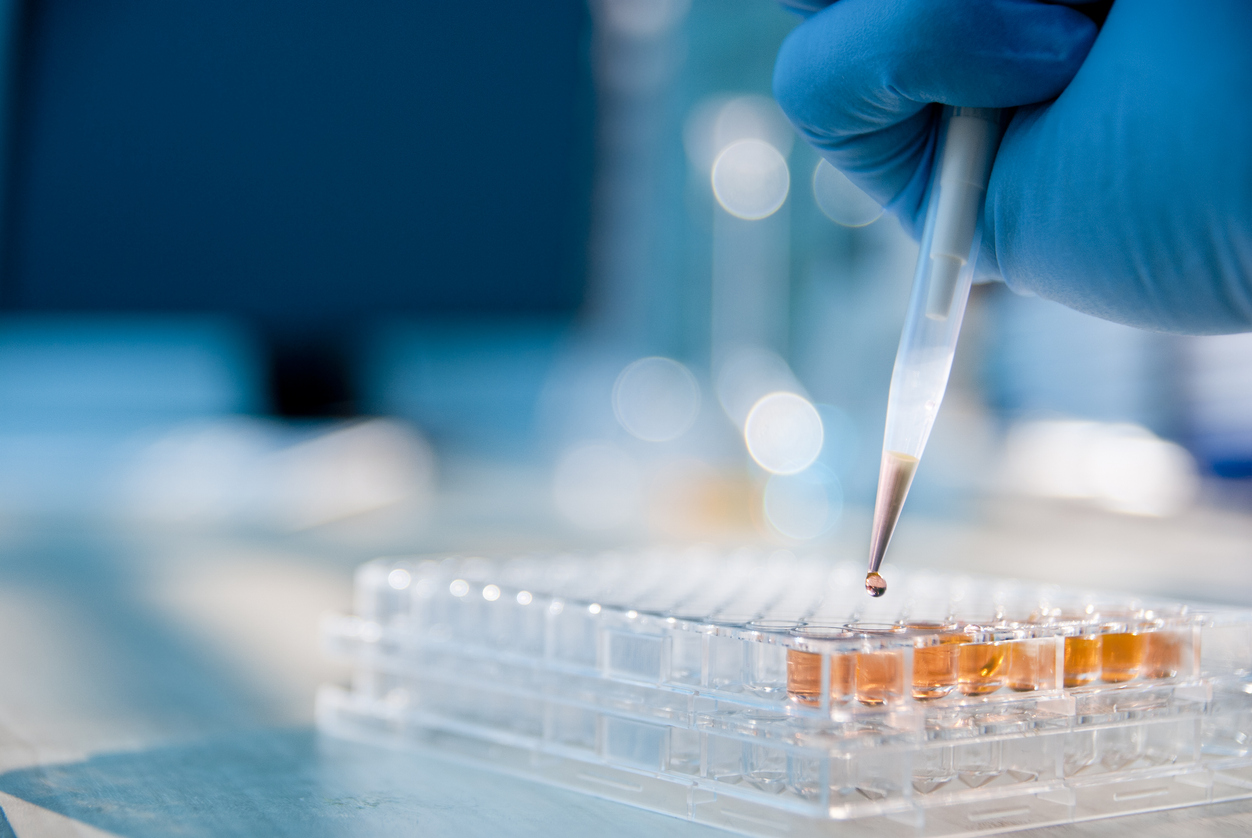

Персонализированная терапия поможет более эффективному лечению раковых заболеваний

Исследователи Международной лаборатории микрофизиологических систем факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ занимаются разработкой методов, снижающих сопротивляемость опухолевых клеток к воздействию лекарств, созданием более эффективных методов лечения рака с учетом индивидуальных особенностей пациентов. О работе лаборатории «Вышке.Главное» рассказала ее руководитель Диана Мальцева.

Как продлить человеческую жизнь и активное долголетие

Исследования молекулярных механизмов долголетия дают возможность изучить вероятность существенного увеличения продолжительности жизни, в том числе активного долголетия, когда пожилые люди сохраняют трудоспособность и социальные связи. О деятельности Лаборатории исследований молекулярных механизмов долголетия «Вышка.Главное» побеседовала с ее руководителем Максимом Шкурниковым.